Grand Hotel グランド・ホテル/老作家とノア

ノルウェー映画 (2016)

過度の飲酒で肝硬変になり、このまま飲み続ければ余命2-4ヶ月と言われた作家アクセル・フォシュタの話。10年前に出版した『VEKT』は、ノルウェー文学史上の傑作と言われ、30以上の国で読まれたが、以来傑作は途絶えている。そのために飲酒が進んだのかどうかは分からないが、フォシュタは人生最後の賭けに出る。これまで、執筆時には必ず利用してきたオスロのグランド・ホテルの「タワー・スイート」に籠れば、必ず新作が書けると思い込む。しかし、大きな問題が2つ生じてしまう。1つは 全く「書けない」こと、もう1つは経済的に破綻しクレジットカードが無効になったこと(今まで付き合ったてきた出版社からは、新作の一部前払いすら断られる)。一方、ホテルでフロントを務めるハナには10歳になるトゥレット障害とADHD(注意欠陥多動性障害)の両方をもつ10歳の少年ノアがいる。ノアの一番の症状は「音声チック」。横隔膜や中咽頭筋の収縮によって引き起こされる「ンッ」という奇声(♪♪)と、それに続いて発せられるわいせつな言葉 「Fitte(まんこ)」。ノアは、ノルウェー語字幕ではSFO(Skolefritidsordning)と呼ばれる学童保育に行かされるのを嫌がり、ホテルの中にいる〔オスロでは、SFOではなくAKS(Aktivitetsskolen)/SFOとは運営団体が違い、ノルウェー唯一の大都市なので、ボランティアではなく教育省が管轄し、遊ばせるだけでなく、より教育的なシステムになっている。働く母親のために、小学生を正規の授業の前終に預り、標準は7~16時半。国民の休日の際は閉まるが、学校の休み中も開いている。通常は1~4年生までだが、ノアのような少年なら7年生になるまで対象となる。食事付き。費用は母親の収入により決まる〕。このホテルの名前が、グランド・ホテル。1874年に都心部に開業したホテルで、映画に登場するタワー・スイート〔tårnsuiten〕(下の写真)も実際に存在する。問題は、ノアの存在が支配人に嫌われ、SFO〔実際はAKS〕に行き、ホテルへの立入を禁止されたこと。かくして、出版社に渡せるだけの原稿を書くためにタワー・スイートに入りたいフォシュタと、息子をホテル内のどこかに隠したいハナの間で希望が合致し、フォシュタは、タワー・スイート内でノアを預かることになる。問題はノアの発する奇声。フォシュタには、もう作家の能力は失われていたが、それを、「意識の集中」を邪魔する奇声のせいにする。しかし、次第に自分の限界を悟ったフォシュタは、自分の5分の1の年齢のノアに「愛情や友情ではない、一種の淡い “つながり”」を感じるようになる。傑作『VEKT』の出版10周年のパーティに招待され、その真の目的が、出版社の売り出そうとする新人紹介のためのパーティだと悟るまでは…

10年前に、ノルウェー文学史上に残る名作を書いた作家フォシュタは、多量のアルコール摂取がたたり、肝硬変と診断され、このまま飲酒を続ければ余名2-4ヶ月と告げられる。酒をやめても治る確率が15-20%と低いと知らされたフォシュタは、そんな低い確率に賭けて飲酒の楽しみを奪われるくらいなら と死を選び、その前に傑作をものにしようと、昔やったように、オスロの5つ星ホテル、グランド・ホテルの最上階のタワー・スイートに籠って執筆しようとする。しかし、才能が枯渇し、新しい本が書けなくなって久しいフォシュタは、経済的にも破綻し、クレジットカードが無効にされている。出版社は、一部でも書いた物がないと、前金は渡せないと言う。そんなフォシュタを救ったのが、ホテルのフロント係のハナの息子ノア。ノアは、トゥレット障害だが、特にチックがひどく、母子家庭のために小学校が終わってから面倒をみてくれるSFOにも、行くのを拒否している。居所はホテルしかなく、支配人は、迷惑だからと、ホテルに来るのを禁止する。その日は、月曜日。助っ人の伯母は日曜まで来られない。その事情を知ったフォシュタは、ノアを金曜まで1日3時間預かる代わりに〔土日はハナの休み〕、月曜まで信用取引でホテルに滞在させるようハナと交渉し、OKをもらう。その背景には、フォシュタが著名な作家だという事実と、1週間のうちに小説の数章でも書き上げれば、出版社から前金が入るという「保証」があったため。ところが、フォシュタには、もう書く能力がない。1日目は、タワー・スイートが空いていなかったので、2階の部屋が外部騒音がひどく、集中できなかったせいにできたが、2日目からタワー・スイートに移ると、今度は、ノアのチックが苦になり、全く書くことができない。そこで、ホテルを出て無駄な背広を買いに行き気分転換を図るが、そんな時も、「ノアのベビーシッター」なので、同行させる。ノアは、チック音が邪魔にならないよう気を使うが、効果はゼロ。でも、そんな姿にほだされたフォシュタは、ノアをドライブに連れ出す。だが、この「好意」は、ノアから飲酒運転を咎められたため、途中からバスで帰るハメになる。フォシュタは、ノアに誘われて木曜の「ピザに日」に、ハナのアパートに行く。翌日、フォシュタはノアの宿題を助けたり、ベビーシッターをしなくていい土曜にはノアのサッカーの試合を見にいったりする。ノアはフォシュタが大好きになるが、フォシュタにとってノアは「友達」ではなく、あくまで「面倒を見る子」でしかない〔と思い込んでいる〕。破局は日曜にやって来た。その日の夕方は、フォシュタの傑作の出版10周年パーティの日。ノアも、出席を認められ、ワクワクして出かける。しかし、その日の朝、自分の肝硬変が悪化していることを如実に見せ付けられ、その上、新作が1ページも書けていないフォシュタの気は荒(すさ)んでいた。会場に行ってみると、会の目的は10周年がはなく、新人の新作の発表だと分かる。酔っ払ったフォシュタには、歯止めがかからなくなる。出版者のオーナーとの座談会は、雑言(ぞうごん)と新人攻撃と自己礼賛という非常識な内容。終わった後、フォシュタはノアを切って捨てるように追い払う。衝撃を受けたノアはホテルで一騒動起こし、母はクビになる。ノアからも見放されたフォシュタは、自分のこれまでを反省し、自分にはノアという友達がいたことに気付く。そして、アル中の更生施設に入り、15-20%に賭けることにする。そんなある日、フォシュタのパソコンにノアからのチャットが入る。「ハイ」。

ノアを演じるホーコン・ボーメ(Håkon Bøhmer)は2006年生まれ。2016年4月の公開なので、撮影は2015年だろう。そうなると、映画の設定は10歳だが、実年齢は9歳になる。映画はTVを含め、初出演にして準主役。子供のための映画ではなく、才能が枯れた重病の老作家フォシュタが主役の大人の映画だが、フォシュタを立ち直らせる重要な役なので、映画初出演のホーコンにはかなりの重荷だ。顔を見せずに声だけ聞こえる場合は、アフレコだろう。

あらすじ

作家フォシュタは、金曜日に意識不明の状態で病院に救急搬送された。そして、映画は、彼が病室で意識を取り戻した月曜から始まる。医師の前に呼ばれたフォシュタは、「あなたは肝硬変です」と言われる(1枚目の写真)。「健全な組織が瘢痕(はんこん)組織に変化し、肝臓の機能不全が起きたのです。原因は、過度の飲酒です。ご質問は?」。「ない。あんたを煩わせたくない。十分に やってくれた」。「現実を認識しておられますか? 酒を断たない限り 死ぬんですよ」。「もし止めれば、元通りになるのか?」。医者は、「元通りになるチャンスは15-20%でしょう」と答える〔これは、正確ではない。一旦破壊された肝臓の細胞が「元通り」になることはない。ただ、組織は元に戻らなくても、機能は正常近くにまで戻るので、この「臨床的治癒」を元通りと称しているのだろう〕。「もし、飲み続けたら?」。「2~4ヶ月は生きていられます」〔この映画の2016年、日本では毎年4万人以上がアルコール性肝疾患で死亡している〕。フォシュタは、退院のため、病室で背広を着ると、スキットル〔携帯用のウィスキーボトル〕を傾ける(2枚目の写真)。アルコール依存症患者にとって、15-20%という少ない確率に期待するよりは、アルコールに溺れたまま死んだほうがマシという判断だ。フォシュタは愛用のジャガーXJSコンバーチブル〔字幕では1990年となっているが、XJSの発売は1991年5月にフォード傘下になってから〕を運転してグランド・ホテル〔実物〕の前に乗り付け、スーツケースを降ろす(3枚目の写真)。そして、標題が表示される。

これまでフォシュタは、執筆の度にこのホテルに長期間滞在していた。しかし、フロントに1人しかいない女性は、顔見知りではなく、先にいるチェック・アウト客が優先なので、しばらくロビーで待って欲しいと頼む。フォシュタが、空いていたソファの右端に座り、サングラスを外して背広の内ポケットにしまうと、ソファの左端に座っていた男の子も、その仕草を真似る(1枚目の写真)。頭を掻いたり左手をソファの肘掛けに手を置いて、イライラと指を動かすと、それも真似る(2枚目の写真)。しばらくして、時計を見て、待たされていることに溜息をついたフォシュタは、隣の子が溜息まで真似たので、真似られていると確信する。そして、「真似してるのか?」と訊くと(3枚目の写真)、少年も、「真似してるの?」と返す。「こんなことするには、大きすぎないか?」。「こんなことするには、大きすぎない?」。「そうか」。「そうさ」。前のソファに座っていた男女が席を立つ。「代わりに、両親を煩わせたらどうだ?」。「両親じゃないよ」。「そうか」。「ンッ!」。変な子にはうんざりなので、フロントが空くとフォシュタはすぐに立って、チェック・インに向かう。「お待たせして済みません。予約されていますか?」。「いいや」。「何日滞在されますか?」。「2~4ヶ月。タワー・スイートだ」。「タワー・スイートは、今夜予約が入っています」。「ダメだ。タワー・スイートでないと困る。集中して本が書けるのは、あそこしかない。君は、私が誰か知らないのか?」。「いいえ。済みません」。フロント係のハナは、ジュニア・スイートを勧める。フォシュタは翌日からタワー・スイートにすることで了承する〔その夜だけ予約が入っていて、以後2-4ヶ月予約なしというのも変〕。そこに、顔見知りの支配人が来て、「いらっしゃいませ」と言う〔相手が有名な作家で、何度も最上級の部屋を利用したことがあるのなら、もっと丁寧に挨拶するのが普通だが〕。ハナは、クレジットカードの登録を依頼する〔高級ホテルなので、事前決済ではない〕。

フォシュタが去ると、支配人はハナに、「なぜ、ノアをSFOに行かせない?」と尋ねる。「あの子、他の子とうまくやれないんです。代わりの手段を探しています」と答える。「そのことは前に議論しただろ。きついことは言いたくないが、あの子にここにいられては迷惑だ。今すぐ 何とかしたまえ」。ハナがロビーを見ると、ノアの姿は消えていた。ハナは、食堂から厨房に捜しにいくが、「ランチの後はいない」と言われるので、ランチもここで食べたことになる〔この日は月曜で学校はある。ノルウェーの小学校は、ランチは給食で、授業が終わるのは午後2時45分なので、この会話は矛盾している〕。「見かけたら知らせるよ」。ハナは、準備中の宴会場を見て回っていると、「あの子なら、あっちよ」と教えられる。そう言われて向かった 一番奥の部屋にあったのは、使用済みのテーブル・クロスを入れる大きな籠。底に積み重なったクロスに覆われてノアの姿は見えないが、ハナは、「出てきないさい」と声をかける。返事がないので、籠を登って(1枚目写真)、中に入り、クロスに隠れているノアの顔を出し、手で優しく触る(2枚目の写真)。「『迷惑〔uromoment〕』って、どういう意味?」。母には答えようがない。次のシーンでは、清掃中の客室のベッドの上で、ぴょんぴょん飛んでいる(靴は脱いでいる)。「使用後」の汚れたシーツの上なので、汚しているわけではない。飛ぶのに飽きてベッドに横になっていると、ベランダで電話をかけていたハナが中に入って来て足元に座り、「ノア、聞きなさい。カーリン伯母さんは日曜まで来られない。だから、SFOに行きなさい。今週だけでいいから」と言う。「ヤだよ!」。「分かるけど、他に選択肢はないの」。

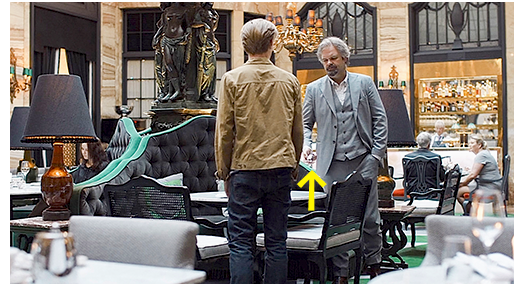

フォシュタが入ったジュニアスイートは、表通りに面した2階の一番端にある。愛用のノートパソコンに、別付けのキーボードを置き、いざ執筆を始めようとするが、外の喧騒が邪魔になり集中できない(1枚目の写真)。そこでフォシュタが、ラッパ飲みしたのが、封を切ったばかりのロシア産のストリチナヤ・ウォッカ〔アルコール度数40度〕。その後、フォシュタは ホテルのレストランに夕食に行き、シャンパンに赤ワイン。部屋に戻ると、狭いバルコニーに出て、コップでウォッカを飲む(2枚目の写真、矢印)。意図的に死期を早めているとしか思えない。フォシュタは、そのまま幅1メートルしかないバルコニーで寝てしまい、楽隊の音で目が覚めて部屋にヨロヨロと戻り、またウォッカ。フォシュタは、レストランで朝食をとりながら、出版社のオーナーに話す。「今度の作品は、一番の傑作になるだろう」。「素晴らしい」。「前金が欲しい。取りあえず30万クローネ〔約370万円〕だ」。「いいよ。一部でも読むものがあるか?」。「完成するまで渡さん。『VEKT』は ベストトセラーじゃなかったか?」。「そうだとも。確かによく売れた。他のも売れた。以前はな」。「私の名前だけで1万冊は売れるはずだ。あんたに幸運をもたらしてやったじゃないか。つぶれそうな出版社を救って、ボロ儲けさせただろ」。「ちょっと待ってくれ」。「昔やったみたいに、グランド・ホテルで書くことにしたんだ。それでも頭を下げにゃならんのか?」。これを聞いたオーナーは、「読めるものができたら、電話を」と言い、席を立つ(3枚目の写真)。信用を失った「前・有名作家」の悲しい姿だ。

フォシュタが地下駐車場のジャガーまで行き、薬を取り出していると。子供の声が聞こえる。「放せ! ンッ」。「どうした?」。「お前、ダウン症〔mongo〕か?」。「ンッ」。「もう1回やってみろよ」。「ンッ」。「ロバの鳴き声だな」。「やめろ!」。「この低能」。「ンッ」。「こら、どこに行く? この臆病モン!」。「このビンで尻を叩いてやろうか?」。「ンッ」。そこに、後ろからフォシュタが近づき、悪たれっ子が持っていたビンを奪い取る(1枚目の写真、矢印はビン)。「やり方が違うぞ」。そう言うと、フォシュタはビンの口をつかみ、悪たれの背後のドラム缶にぶつけて割る。「こうだ」。そして、割れてギザギザになった方を悪たれに向けると、「これで目を突くとどうなるか知ってるか?」(2枚目の写真、矢印)「面白いことに血は出ずに、白いどろっとした液が出る」。いち早く逃げ出したノアが、その話を聞いている(3枚目の写真)。「見たいか?」。ノアを虐めていた2人は、恐ろしくなって逃げ出す。

助けてもらったノアは、「ねえ、待って! カッコよかったね」と、フォシュタの後を追う。「あれ、ホント? 誰かの目、突き刺したことあるの?」。「ないな」。「だけど、もし目を刺したら、何色が出てくるの?」(1枚目の写真)。「知らんな。たぶん、赤だろ。だが、『白いどろっとした液』の方が、怖かったろ?」。「そうかな… 僕のママ、ホテルで働いてるの知ってた? 僕もう、あそこにいちゃダメなんだ。ボスが、ホテルは保育所〔barnehage〕じゃないんだって。ンッ。こんど見つかったら、どやされる。だけど、僕、SFOはイヤなんだ。そんでもって、来週まで誰も僕を世話してくれない。だから、ママは、ホテルにいてもいいけど、ボスに見つかるなって。じっとしてなくちゃいけない。でも、さっきは、もうちょっとで大変な目に遭うトコだった」。ノアは、フォシュタにくっついて薬屋に入って行く。「みんなが、僕を、あんな風に扱うんだ。僕のこと、うっとうしい〔plagsom〕んだって」〔金魚のフンみたいに後をついてこられて、始終しゃべってばかり。これでは、確かに、うっとうしい〕「だけど、僕のせいじゃないんだ。僕、トゥレット障害なんだ。聞いたことある?」。フォシュタは、一瞬振り返って頷き、カウンターに棚から取った薬を置く。「トゥレット障害だと、悪態をつくことが多いんだ。例えば、『セックス〔Faen〕、ちんこ〔Kukk〕、ケツ穴〔Rasshø〕!』って叫ぶんだ。薬屋の中で、大声を出したので、店員たちが振り返って見る。「でも、僕は違う。「まんこ〔Fitte〕」って言うだけさ。ンッ。それに、ADHDでもあるんだ」。フォシュタは、薬を買い終わる。「頭でも痛いの?」。

フォシュタは、ホテルの玄関から中に入る。ノアは、支配人が見ていないかあちこち見て確かめ、フォシュタが乗り込んだエレベーター目がけて走る(1枚目の写真)。こうなれば、ストーカーと同じだ。エレベーターの中で、ノアは、「もし、あの子たちが逃げ出さなかったら、細切れにしてた?」と訊く。「しない」。「しないの?」。「子供を細切れにはせん」。2階の廊下に出ても、ノアは後をついて来る。「戦い方、教えてくれる?」。「いいや」。「ンッ」(2枚目の写真)。「子供が嫌いなの?」。フォシュタは、カードキーでドアを開ける。「そんな変だよ。誰でも、子供は好きなのに」。「どんな子でも、好きになれるわけじゃない」。「大人だって同じだ」(3枚目の写真)。

そこに、ハナがやってくる。意外な場所にいるノアを見て、「ここで何してるの?」と訊く。フォシュタは、「ずっと後を付いてきた」と言う。ハナ:「ご迷惑をかけたのなら謝ります」。ノア:「かけてないよ」。ハナ:「実は、あなたのクレジットカードが失効していました」。フォシュタは、「月曜に、本の前金の一部として30万を受け取る」と言って、ドアを閉めようとする〔今週中に原稿を一部書き上げ、出版社から前金をもらうつもり〕。ハナは、逃げられたら大変なので、閉まるドアを無理に開ける。「君は、私が誰か知ってるのか? 作家のアクセル・フォシュタだ。言葉だけで十分だろ」。「申し訳ありませんが、有効なカードをご提示いただかない限り、退去をお願いします。請求書をお作りしますので、フロントまでお越し下さい」(1枚目の写真、矢印は音声チックの不随意反応で「ンッ」と言った時のノア)。窮したフォシュタは、さっきノアから聞いた話を思い出し、遠くまで行った2人に、「子供を預かれるぞ」と声をかける。それを聞いたノアは、快心の笑顔(2枚目の写真)。「ここでTVでも見ていれば、SFOに行かなくていいだろ。君は、ボスに気を遣わなくて済む」。ハナは、ノアに、「何を話したの?」と尋ねるが、ノアは何も言わない。「私は、ベビーシッターじゃないが、6歳の子を2・3日世話することくらいはできる」。「ねえ、僕10歳だよ」。ハナは、このディールにのる。部屋に入ると、「あの子は、午後2時にここに来ます。私は水曜、木曜、金曜は7時に勤務が終わります。だから、1日5時間ですね。あなたは、月曜までにカードに入金して下さい。そうすれば、継続して滞在できます」(3枚目の写真)。その間、フォシュタはスーツケースに荷物を詰めている。「なぜ 荷造りしてるんです?」。「ここには泊まらん」。「どこに?」。「タワー・スイートだ。記憶では、今日には空く。だから、予約したはずだ。ここで、集中できるのは、あの部屋しかない。昨夜は、何もできなかった」。こうなれば、“毒食らわば皿まで” で、ハナは了承するしかない。

タワー・スイートは、ホテルの中央に建っている塔の中にある部屋。ホテルの公式サイト(http://www.grand.no/)の右下にある下の写真の部分をクリックすると、動画が始まる)〔ホテルのWebサイトが変更になった場合は、冒頭の写真で我慢していただきたい〕。 フォシュタは、「700」と書かれたドアを開け、階段を上がり、窓を開ける(1枚目の写真、右下にあるのが登ってきた階段、右上にあるのが、仕事部屋に行く階段)。フォシュタは、コーヒーを入れ、パソコンの前に座り、仕事用のメガネをかけ、さあ、打つぞと構える(2枚目の写真)。その時、チャイムが鳴る。考えてみれば、ホテルのチェック・イン時間は15時。前泊した人が早くチェック・アウトして、部屋から部屋への移動なので普通より早く移れたとしても13時過ぎ。ノアが来るのは14時だから、チャイムがすぐに鳴ってもおかしくはない。フォシュタがドアを開けると、ハナも一緒だった(3枚目の写真)。ノア:「メガネしてるの?」。ハナは、「私に用がある時には、ここに電話して下さい」と紙を渡す。ノアは、「バイ、ママ」と言うと、部屋に飛び込んで行く。ハナは、「いつでも、どんな時でも、電話して下さい。いつもフロントにいますから」と念を押すが、フォシュタはノアが気がかりでたまらない。

フォシュタは、「700」と書かれたドアを開け、階段を上がり、窓を開ける(1枚目の写真、右下にあるのが登ってきた階段、右上にあるのが、仕事部屋に行く階段)。フォシュタは、コーヒーを入れ、パソコンの前に座り、仕事用のメガネをかけ、さあ、打つぞと構える(2枚目の写真)。その時、チャイムが鳴る。考えてみれば、ホテルのチェック・イン時間は15時。前泊した人が早くチェック・アウトして、部屋から部屋への移動なので普通より早く移れたとしても13時過ぎ。ノアが来るのは14時だから、チャイムがすぐに鳴ってもおかしくはない。フォシュタがドアを開けると、ハナも一緒だった(3枚目の写真)。ノア:「メガネしてるの?」。ハナは、「私に用がある時には、ここに電話して下さい」と紙を渡す。ノアは、「バイ、ママ」と言うと、部屋に飛び込んで行く。ハナは、「いつでも、どんな時でも、電話して下さい。いつもフロントにいますから」と念を押すが、フォシュタはノアが気がかりでたまらない。

ノアは、階段を駆け上がり、ソファの上に荷物を置く。急いで後を追って来たフォシュタは、「いいか、ルールだ。しゃべらない。ここに座り、音を小さくしてTVを観るか、宿題をする。私は上で書きもの、君はここに留まる。いいな?」。「うん」。フォシュタが、階段を登ろうとすると、「コンピュータは上なの?」と訊く。「そうだ」。「ネット見ていい?」。「ダメだ」。フォシュタがパソコンの前に座り、意識を集中しようとすると、「ンッ」の音が不定期に聞こえ、すごく邪魔になる。「やめてくれんか?!」。「これチックだよ。力がたまってくると、ガマンできなくって、しちゃうんだ」(1枚目の写真)。「おかしくなりそうだ! 何とかならんのか?」。「できるけど、そのうち、ますますひどくなるよ」。「ンッ! まんこ」。フォシュタは、冷蔵庫を開ける。中には、ストリチナヤ・ウォッカが4本入っている。さっそく1本出してコップに2杯飲む。すると、いきなりノアの声がして、むせそうになる。ノアが階段の途中の窓まで上がってきて、「どうして、ホテルに泊まるの?」と質問したのだ。「しゃべるな。下にいるってルールだろ。ここにいるのは、静かな所で書くためなんだ」。「何、書いてるの?」(2枚目の写真)。「小説だ」。「何について?」。「簡単には説明できん」。「なぜ?」。「長い小説を、一言で表現するのは簡単じゃない」。「じゃあ、第1章は?」。「いいか、よく聞くんだ。第1章は、著名な作家が、ホテルの部屋で、しゃべるのをやめない子供に注意する話だ」。ノアは、思わず笑い、「ンッ! まんこ」(3枚目の写真)。さらに、「ママは、この部屋、すごく高いって言ってた」。「降参だ」。

執筆を諦めたフォシュタは、街へ出て紳士服店に入る。イージーオーダーなので、若干の調整をしている。一緒についてきたノアも、その様子を見ている(1枚目の写真)。ノア:「これも、書き物の一部?」(2枚目の写真)「ンッ」。「カフスボタンももらえるかな?」。ノア:「それ、何?」。テイラーとの話に割り込まれたフォシュタは、イライラした声で、「カフスボタンだ」と言うが、「だから、それ何?」。「ワイシャツの袖を留めるものだ」。「見せてよ」。「ダメだ」。テイラーに。「じゃあ、これをもらおう」。「ありがとうございます」。「請求書は、グランド・ホテルに」〔服は、手直しして、請求書と一緒にホテルに届く〕。紳士服店から出たフォシュタに、ノアは、「冗談だよね? 15000〔18万円〕?」と、呆れて訊く(3枚目の写真)〔イージーオーダーにしては高いし、フルオーダーなら生地代にもならない〕。「いいスーツに15000使う方が、スイートに1泊11000使うよりいい」〔18万円では「いいスーツ」とは言えない。真意が不明〕「君も大きくなったら、よく分かる」。

店から出ても、話は続く。「これは、どう思われたいかの問題だ。浮浪者のような服を着ていれば、浮浪者として扱われる。颯爽とした服装なら… 単純だろ」。「じゃあ、誰かにひどく扱われたら、自分が悪いの?」(1枚目の写真)。「その通りだ」。「ンッ」。「僕が、学校で嫌われ者なのも、僕が悪いの?」。「たぶん、そうだ」。「ンッ。まんこ」。「しばらく私の部屋に一人でいてくれ」。「どうして?」(2枚目の写真)。「他の人と会う」。「誰?」。「大事な人だ」。「行ってもいい?」。「ダメだ。君のことを説明するのが難しい」。フォシュタは、ホテルのレストランで、20歳代の青年と会う。この “10年ぶり(?)” の再会の意味が全く分からない。再会は、フォシュタから呼びかけたものだ。その目的として彼が最初に言うのは、「君に会えたらいいなと思っただけだ。少し変かもしれないとは分かってる。ずいぶん時が流れた。それに、私達のどちらも、こうした状況になるとは望んでいなかった、だろ?」というもの。「私は、君が小さかった頃のことを覚えてる。君は、レゴに打ち込んでたな。船や飛行機を作ってた。小さなピースを組み合わせて、何時間も遊んでた。君がどこからそれを持って来たのか、まるで知らなかった。少なくとも、私のものじゃない。私は忍耐強くないからな。それに、何かを作るなんて柄じゃない」。ここまでが、青年に対する思い出。「君のお母さんもそうだった。彼女はとても… どう言えばいいのかな? 彼女は…」。母親については、これで終わり。「最近、ずっと考えていたんだ。君達が、どうなってしまったかすら知らないとね。だから、すべてが順調だと聞きたくなった。順調かね?」。青年は、「ええ、元気ですよ」と答える。「それに、私のことをあまり怒っていないかも確かめたかった」。「怒ってませんよ。怒るためには、あなたに関心がないといけないでしょ。僕には、ありません。ご自分を咎める必要はありません。そう思われてるようですが。それに、今さら遅すぎます」。一体、これは何を意味するのだろう? フォシュタは、昔、この青年が小さな子供だった頃、その母としばらく付き合ったが、飽きて捨てたのだろうか? フォシュタは、お詫びも兼ねて、さっきの紳士服店で購入したカフスボタンを渡そうとするが、使わないからと、受け取りを断られる(3枚目の写真、矢印は返された箱)。このカフスボタンを映画に登場させるために、わざわざ、こんなまわりくどい “脇道” を作ったのだろうか?

フォシュタが部屋に戻ると、ノアが、ノートパソコンを勝手に階下のベッドまで持ち出して見ている(1枚目の写真)。フォシュタは、「私のPCに 二度と触るな!」と叱ると、バンと蓋を閉じ、パソコンを乱暴にひったくる〔起動中なので良くない〕。さらに、「ベッドの上に寝転ぶな!」と追加の叱咤。「ンッ。まんこ」。そして、「ごめんなさい」「ンッ」。「そのバカげた音に、薬はないのか?」。「あるよ。ADHDのが。だけど、飲みたくない。ママは、自分で決めろって。下で、誰と会ったの? 僕たちの部屋、見せるんじゃなかったの? どうかしたの?」。「黙れ! ちょっとは静かにしたらどうだ。子供だからって、可愛がってもらえると思うな。そんな風だと、書いたものを、読ませてやらないぞ」。「まだ、何も書いてないじゃない」(2枚目の写真)〔厳しい一言〕。その時、チャイムが鳴る。母が迎えに来たのだ。ノアは、「バイ。じゃあ、明日ね」と言って出て行く。静かになった部屋。フォシュタは、パソコンの前に座るが、文章が浮かんでこない。机の上に足を乗せた不真面目な姿で、時間だけが過ぎて行く。翌朝、フォシュタは床で寝ていた。頭の上にはストリチナヤ・ウォッカの空き瓶が転がっている(3枚目の写真)。筆の枯れた作家の悲哀がそこにある〔肝性脳症による機能低下が影響している可能性も〕。フォシュタは、冷水シャワーを浴びて、頭をはっきりさせようとする。

そして、もう午後2時。ノアがやってくる。ノアはさっさと階段を上がって行くが、母は、「レポートの宿題が」と伝える。「それはいい。専念できるものがある」。「ところで、どうでしょう… 木曜日は、ノアと私でピザを食べてソーダを飲む日なんですが…」。「いや、結構」。「最後まで 話も聞かないんですか?」。「他に予定がある」。「なら、お邪魔しません」。「予定とは仕事だ。書くことの意味を理解しとらんようだが、実に大変なことなんだ」。「ピザとソーダとキャンディーに魅力がないことは分かります。でも、私達にとっては1週間のハイライトなんです。バカらしいと お思いでしょうが。あなたは、“ノアは嫌じゃない” というフリくらいしてもいいじゃないですか?」。「私が嫌がってると 誰が言った?」。白々しい言葉に、ハナは部屋を出て行く。ノアの階に来ると、いつもと違って、ノアは、「ンッ」の度にクッションに顔を埋めている(1枚目の写真)。少しでも音を小さくしようとする努力だ。パソコンの前に座ったフォシュタは、クッションに何の効果もないことが分かると、階段の途中まで降りてきて座る(2枚目の写真)。そして、「そんなこと しなくていい」と言う。「でも、邪魔したくないんだ」。「昨日は、すごくイライラしてたんだ」。「どうして?」。「久し振りに ある人に会った。もっと楽しいものになると思ってたんだ。だからだな」。「友だちなの?」。「違う。長い話になる。ところで、今日は、2つの章を仕上げた。ホテルで、面白い場所はあるか?」。これを聞き、嫌われてないと思ったノアは、ハッピーな顔になる(3枚目の写真)。

ノアは、フォシュタをエレベーターに乗せる。「ンッ。まんこ」。「そのバカな言葉に薬があるのなら、なぜ飲もうとしない?」。「飲みたくない」。「なぜ?」。「僕じゃ なくなっちゃう。僕は、他の子と違ってても、僕らしい方がいい」。ノアは、屋上への非常用通路に案内する(1枚目の写真)。狭い穴をくぐり抜けると、そこはホテルの屋根の上だった。「気に入った?」。「ああ」。「ガールフレンド〔kjæreste〕いるの?」。「いない。君こそ、女の子たちには目がないんだろ?」(2枚目の写真)。「ううん。クラスの子たちは、たいていガールフレンドを持ってる。すぐに、全員だ。だけど、僕は 誰にも相手にされない」(3枚目の写真)「女の子は、おじさんが好き?」。「ああ、好かれてる」。「どうして?」。「私は、時々、ろくでなしになるんだが、それが好きな子もいるんだ」。「そんな、ホント?」。「ああ、本当だ」。フォシュタは、「下着はきれいか?」と訊いた上で、ノアをホテル内のプールに連れて行き、自由に泳がせる。

それが終わると、ジャガーに乗せて郊外にドライブ。フォシュタは、ジャガーをこよなく愛する人間らしく、ノアに車の自慢話を聞かせるが、ふと横を見ると、ノアの顔は恐怖で引きつっている。「どうした?」。ノアは答える代わりに、顔を背ける。フォシュタは車を道路脇に停め、もう一度、「どうした?」と訊く。一瞬前を見たノアだったが、すぐまた、顔を背ける。「ンッ」。「何なんだ? 屋根の上に登れるのに、車に乗るのが怖いのか?」(1枚目の写真)「楽しんでると思っていたのに」。ノアは、フォシュタの方を向くと、センターコンソールの下に置いてあったストリチナヤ・ウォッカのビンを睨む。「心配は要らん。運転には支障はない。日中は飲まん。夜だけだし、飲み過ぎはしない」。「そう、凄いね」。「説明するのは難しいんだが、私みたいに飲みつけてると、しらふの時より、飲んでた方が上手くいく。他の人間なら酩酊しても、私ならちゃんとやれる。運転の前に、アルコールをガブ飲みしても、運転はできるんだ。分かるな?」〔アルコール依存症の典型的な発言〕。ノアは、「1メートルだって、一緒に乗らない」と答える(2枚目の写真)。次のシーンでは、2人はバスに乗っている〔車は乗り捨ててきたのだろうか?〕。「私が、10年前 『VEKT』を書いた時には、言葉がどんどん湧いてきた。しかし、新しい本を書こうとすると、すべてがぴたりと止まった」。「でも、今、書いてるよね?」。「いいや。座って準備しても 何も起きない。何も出て来ない」(3枚目の写真)。ノアは、「今夜、ピザ食べに 家に来ない?」と誘う。

場面は、ノアのアパートに。ノアがドアを開けると、フォシュタがいる。ノアは、「ハロウ」と声をかけ、フォシュタは「やあ」と受ける。「入って」。ノアは、フォシュタを誘ったことを母に話してなかったので、フォシュタを見たハナは、「大事な予定があったんじゃ?」。フォシュタは言葉に詰まる。ハナは、服を着替えに行く。フォシュタが狭い食堂で待つ間、キッチンではハナとノアが楽しそうにピザを作っている(1枚目の写真)。食事が終わり、ノアは狭い居間でTVを見ている。狭いベランダでは、フォシュタとハナが、かなり長く話す(台詞のライン数で70)。そのほとんどは、頼りない作家の目で見た、ハナというシングルマザーの分析。その中で、何回も使うのが「kjedelig(退屈、つまらない)」という言葉。ハナは、呆れても怒りはしないが、食事に招かれておきながら失礼な人間だ。また、後でも出てくるが、フォシュタは「プティ・シャブリ」に激しい偏見を持っている。プティ・シャブリは、シャブリ地区で、シャブリ特有のキンメリジャン土壌ではない土地で作られた白ワインのこと。ワインの味見もできないくせに、出自だけで軽蔑し酷評する。これは、「1回しか成功歴のない」作家のコンプレックスによって形成された人格なのだろうか? この後、フォシュタは、ノアの小さな部屋に入って行く。彼は、暗いランプだけを点けて勉強していた(2枚目の写真)。フォシュタは、「私達は友達じゃないことは分かるな? 私は、数日間、君の面倒を見ているだけだ」と、わざわざ言う。「友だちじゃないの?」。「大人は 子供と友達にはなれん。とにかく違うんだ。誤解するんじゃないぞ?」。「分かった」(3枚目の写真)。フォシュタは、ノアが見ていた本を取り上げる。「これは、どうしたんだ?」。「読書の感想文用。おじさんの短編を選んだの。ママは、『VEKT』は大人向きなんだって」。

金曜日。午後2時。ノアがやって来る。フォシュタは、ノアをパソコンの前に呼ぶ。「ここに来て座れ」。「おじさんのイスに?」。「感想文を書き終えるんだろ?」。「手伝ってくれるの?」。「私の本を誤解してもらうと困るからな」。「仕事しなくていいの?」。「いいから、座れ」。ノアが座る。「これは、Wordに似てる。Wordは知ってるな?」。「うん」。ノアが1人で何かしている(1枚目の写真)。フォシュタは、相変わらずストリチナヤ・ウォッカを飲んでいる。「何してる?」。「おじさんのチャットアカウント、設定しておいたよ。これで、僕が学校にいてもチャットができる」。「まさか。ガキと下らんチャットだと」。ノアは、がっかりする。「課題を正確に言うと?」。「本は、何を言いたいのか。あらすじじゃなく」。「サブテキスト〔文学作品がもつ根底の意味〕か?」。「そう」。「じゃあ、『Den glemte havna(忘却の港)』〔ノアが選んだフォシュタの短編〕とは、何だ?」。「夏のバカンス中、山小屋にいるお父さんと息子の話。戸棚がどうかしちゃって、息子には開けられない。開けようとするけど、できないんだ。それで終わり。何も起きない」。「そうだな。で、サブテキストは何だと思う?」。「さっぱり」。「息子にとって、『戸棚の中に何があるか』を知ることが、なぜ大事なんだ?」。ノアはじっと考える(2枚目の写真)。「分かんない」。「戸棚は、父親にとって大事ものなんだ」。「そうなの?」。「なら、なぜ息子にも大事なんだ?」。「なぜ『父親にとって大事』なのか、知りたいから?」。「ビンゴ! そして、もし、息子が、『父親にとって何が大事』か知ったら、何が分かる?」。ノアには分からない。「他の人間にとって大事なものが分かれば…」。「その人が分かる?」。「その通り」。「じゃあ、『Den glemte havna』は、お互いを理解できない お父さんの息子の話なの? 救いようがないってこと?」(3枚目の写真)。「そんなところだ。書き方始め」。

フォシュタとノアは、レストランのバルコニーの角で話している。フォシュタは、いつも通リ酒を飲み、ノアはソーダのビンを持っている。「ンッ ンッ まんこ」。可愛い男の子の変な言葉に、テーブルに座っている中学生くらいの少女が振り返る。ノアは照れくさそうに横を見たり、女の子を見たりする。「ンッ まんこ」。今度は、顔を隠す。フォシュタは、「ほら、あの娘(こ)達、そわそわしてるじゃないか」(1枚目の写真)。「僕、わざと 『まんこ』 って言ってるんだ。勝手に出ちゃうんじゃない。やめることもできるけど、やめない。こうしてると、みんな僕を放っておいてくれるから」。それを聞いたフォシュタは、「君は、思っていたよりずっとクールだな。知ってたか?」と褒める。フォシュタは、その夜、「いい子だった」とノアの肩に手を置き(2枚目の写真)、迎えに来たハナに返す。ハナは、「今回のこと、とても上手くいって良かったわ。どうもありがとう」と感謝し、ノアも、「面倒見てくれてありがとう」と言う。フォシュタが、スキットルから酒を飲み始めると、ノアが戻ってきて、「明日、サッカーの試合に出るんだけど、来てくれる?」と聞く。「ああ、いいぞ」。ノアはニッコリするが(3枚目の写真)、スキットルを見て、「たくさん両親が来るんだ」。「だから?」。「それ… やめてもらえない?」。「どうかな」。「やってみたら?」。「やってみる」。「よかった。じゃあ、明日ね」。

土曜日。フォシュタはタクシーでサッカー場に行く〔場所が分からなかったのか、それとも、サッカー場で飲まずに済むよう、事前にしこたま酔っ払ってきたのか?〕。そこは、郊外の団地と森の横にある小さな子供用のサッカー場。応援にきている「両親」の数も、選手より少ない。肝心のノアはベンチに座っている。フォシュタはすぐ、「ノアがベンチに座っているのを見てるだけなのか?」と尋ねる。「違うわ。応援するためよ」。「座ってるだけなら、応援は要らん」。「出番がくるわ」。ハーフタイムの時間。フォシュタは、母と一緒にいるノアに、「後半で、試合に出られるといいな」と声をかける。「そうしたいど、大したことじゃないんだ」。「大したことだ。君は、試合をしに来たんで、ベンチに座ってるためじゃない」(1枚目の写真)。「ンッ」。監督が、全員に、後半を始めると声をかける。後半になっても、ノアはベンチのまま。フォシュタは、ハナに、「ノアをすぐプレーさせるべきだ」と言う。監督が、3人ベンチにいる選手の1人に、ウォームアップを命じる。ノアは、「僕もプレーできる?」と訊く。「ダメだ。そのことは、もう話し合ったろ」。それを聞いたフォシュタは立ち上がると、監督に文句を言いに行く。「君、すぐノアにプレーさせろ!」。「NFF〔ノルウェーサッカー協会〕の新ルールで、両親が ベンチに近づくのは禁じられている」。「私は父親じゃないから、問題ない」。「ちゃんとローテーションしてる。もっとプレーしたいなら、練習にもっと顔を出さんとな」。「ンッ まんこ」。「これは、私のチームだ」。「そんなことは自慢にもならん。彼はやる気があるんだ。見てみろ。プレーさせろ!」。「決めるのは、私だ」。「こんなの最悪の試合じゃないか。全員がそう思ってる」(2枚目の写真、矢印はノア)「なのに、彼には1秒たりともプレーさせん。彼はゴールゲッターで、ベンチウォーマーじゃない」。「試合に専念させてくれないか?」。「彼は、ゴールを決め、1点は取り戻す」。こんなに激しい抗議を受けたことがない監督は、選手を交代させ、ノアにプレーさせる(3枚目の写真)。映画はノアがゴール近くで敵と接触する寸前で映すのをやめる。そして、試合後に鼻栓を込めたノアが映る。ぶつかった拍子に転倒して鼻血を出し、ゴールには失敗したのだろう。ノアは、ハナに、「明日、アクセルに来てもらっちゃダメ?」とおねだりする。フォシュタは、「明日は、別の用事がある」と断る。「何なの?」。それは、出版社が企画した『VEKT』の出版10周年のパーティだった。ノアは、「行っていい?」と母に尋ねる。ハナは遠慮するように言うが、フォシュタは、「これは内輪の会じゃない。ノア、君が来てくれれば、嬉しい」と言い、ノアは大喜び。だが、母は、「家で話しましょ」と、即断を避ける。

暗くなってフォシュタがホテルに戻ると、フロントにいた女性は、昔の顔馴染み。場面は、いきなり日曜の朝に。電話の音でフォシュタは目が覚める。結膜が黄色になっている。サイドテーブルの電話機を取る。それはノアからの電話だった。「やあ、ノアだよ。ママが行っていいって。何時に始まるの?」。「午後7時半だ」。「じゃあ、そこに7時に行くね。いい?」。「ああ」。電話を終えると、何と、左隣にはフロントの女性が裸で寝ていて、起き上がる。そして、フォシュタのお腹を見ると、黄色くなっている(1枚目の写真、矢印)〔本来なら黄疸よりも腹水による膨満の方が顕著な症状だが、膨れてはいない〕。「それ、何なの?」。「出て行ってくれ」。「冗談でしょ。病気なの?」。「バスルームから出て来る前に 消えろ」。フォシュタは、バスルームのドアを閉めると、黄色くなったお腹を恐ろしそうに触り、黄変した白目を見る。医者に宣告された「2-4ヶ月」先の死まで、確実に一歩近づいたのだ。フォシュタは動揺する。その日は何もできず、ベッドに横になる。ただ、手にはスキットルを握っているので、懲りずにアルコールに逃げている。母子連れのノアは、チャイムを2回押すと、ようやく ひどい顔をしたフォシュタが現れる(2枚目の写真)。「ちょっと眠ってた」。ハナも着飾っているので、「一緒に来るのか?」と訊くと、「安心して。別の予定があるの」と答える〔ホテルの厨房で、従業員のパーティ〕。「終わったら、ノアをここまで連れ戻してもらえる?」。それだけ言うと、母は去って行く。ノアは、「シャツ、ズボンの中に入れなくていいの?」と指摘する。次のシーンでは、2人が揃って街を歩いている。フォシュタは、ワイシャツこそズボンの中に入れているが、どう見ても出版10周年記念のパーティの主賓とは思えない姿だ(3枚目の写真)。「僕、薬を始めるかどうかで、ママと話し合ったんだ。意見聞かせて」。「何の話だ?」。「僕、薬を飲むべきだと思う?」。「私に分かるはずないだろ! たぶん効かんのじゃないか? 君や私みたいにな『壊れた』人間には。薬なんかじゃ変えられん。君も、『人生は思ったようにはならん』ってことに慣れんとな」。「ンッ」。フォシュタは、最初から荒れている。一方、厨房では、パーティが始まる前から、ハナが 仲良くなった若いコックと話している。コックは25歳、ハナは34歳だ。

会場についたフォシュタ。途端に発せられた「ンッ」を聞き、「今は、チックはやめて、後に取っとけ」と無理な注文をする。「やってみる」。フォシュタが、会場で真っ先に目にしたのは、会場に掲げられた4枚のポスターパネル。左上のパネルは、「Hjertekniven」の一語〔本の標題〕、その下のパネルには、英語で「RELEASE(出版)」の一語。右上のパネルには「JENS NØME」の作家名。その下のパネルに、細かな字で、「Axel Farstad leser fra sin bok, 《VEKT》 i anledning bokens 10 ars-jubileum(アクセル・フォシュタの『VEKT』の出版10周年を記念した朗読会)」と書かれている。このパーティの主役はフォシュタではない(1枚目の写真、右上にあるのが4枚のポスターパネル、フォシュタと話しているのは出版社のオーナー)。「これは一体何なんだ? イェンス・ヌーアだと? 『VEKT』の祝賀会〔markering〕だと言ったじゃないか」。「『VEKT』を記念して〔ære〕と言ったんだ。そのつもりでいる。登壇してもらい、朗読し、2人で座談する。あなたの存在を 参加者に思い出してもらう。出番は、イェンスより先」。フォシュタは、イェンスと会わされるが、「ノルウェー文学史上ベストの作品の1つですね」と言われ、まんざらでもない。しかし、「新しい本を執筆されておられると聞きました」には、返す言葉がない。「ンッ」。ノアは、恥ずかしそうに顔を手で覆おうが、無理なものは無理。フォシュタは、拍手に送られて用意されたステージに向かう。その時も、ワイングラスを手にしたままなのが怖い。朗読中、ノアが チックを必死でこらえる場面がある(2枚目の写真)。朗読が終わると、次が座談会。オーナーは、『VEKT』の話にもっていこうとするが、フォシュタは、「『VEKT』のことは話したくない。今、新しい本を書いている。ほとんど終わっている。『VEKT』より、ずっと良くなるだろう」と嘘を付く。ノアは、実態を知っているだけに、思わず 「ンッ」。オーナーは、「それは、素晴らしい。特に、一行も読ませてもらっていない私にとっては、大きな興奮ですね。どんな内容でしょう?」。「ある男の話だ。実に…」。「ンッ」。フォシュタは、ノアを睨んで、「やめろ」と叱る。これで、中断したので、オーナーは、「小説の内容を、短い言葉で現わすのは、簡単ではないですね」と取り成す。しかし、フォシュタは、それを無視し、「そんなことは簡単だ。今から、やってみせる」と言いながら、ボトルからグラスにワインを注ぐ。そして、「プティ・シャブリか。くそっ」と、如何にも軽蔑するようにボトルを置くと、ひと口飲み、聴衆に向かって とんでもないことを言い出す。「君らは 何なんだ? 誰一人として、『才能を持つ』ことの意味を、分かっとらん」。そして、今日のスターのイェンスを指差し、「とりわけ、そこにいる… 『美青年』君」。今度は、オーナーに向かい、「あんたは、あのクズ〔イェンスの新作〕を偉大な作品のように持ち上げとるだろ。だが、そんなもんじゃない。私は、偉大な作品を書いた。私が偉大だからだ」(3枚目の写真)。最悪の展開だ。

同じ建物の控え室のような場所で、座談会を終えたフォシュタとノアが一緒にいる。フォシュタは、「もう帰れ」とノアに命令する。「どうして?」。「もうここに用はないだろ」。「でも、一緒にいる」(1枚目の写真)。「なぜなんだ。私は、君のパパでも伯父でも友達でもない。『ホテルで一度会い、それから死んだ男』になる人間だ」(2枚目の写真)「面倒はみきれん。自分で何とかしろ。私は病気なんだ。分かるか? もうすぐ死ぬんだ」。「ンッ」。ノアは逃げ出す。そして、時々 「ンッ」 と言いながら、夜の街に早足で出て行く(3枚目の写真)。

ノアは、そのままホテルに直行する。興奮しきっているので、注意力が散漫になり、支配人の目の前を平気で歩いて行く。「ンッ」(1枚目の写真、矢印は支配人)。いつもと違ってきちんとした服装をしているが、「ンッ」は他にいないので、「ノア?」と声をかけるが、一度振り返って〔これで、ノアだと完全にバレた〕、どんどん先に進む。「ンッ」。主階段を駆け上がり、厨房に入る。中は、パーティの真っ最中。ノアは、「ママ?」と捜し廻る。母は、厨房の暗い隅で、若いコックと熱烈なキスを交わしていた。それを見たノアは、厨房に置いてあったワインのビンを叩き割ると、前にフォシュタがやったように、割れてギザギザになった方を母に向け、「大嫌いだ! ンッ」と叫ぶ(2枚目の写真、矢印)。「ビンを下に置きなさい」。「大嫌いだ!」。そう言うと、ビンを捨てて厨房から出て行く。母が主階段を降りて行くと、ロビーではノアが支配人に捕まって暴れていた。次に、2人が裏口で抱き合っている姿が映る。この時には、ハナは責任を取らされてクビになっていた。ハナが、裏口のガラス戸を見ると、外にフォシュタが立っている。ハナはフォシュタを睨みつける(3枚目の写真)。ホテルまで連れ帰る約束だったのに、ノアをこんなに興奮・混乱させ、職を失わせたのだから当然だろう。

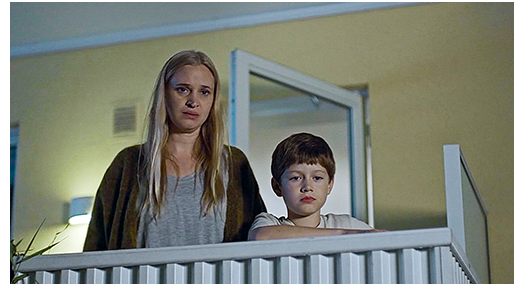

フォシュタは、酒場に直行。しばらく考えていて、深夜近くになってハナのアパートに行く。ベルをいくら鳴らしても、玄関の防犯扉のロックは解除されない。仕方がないので、2階のベランダの前に立って、「ハナ」と呼ぶ。「そこにいることは分かってる」〔室内に電気が点いている〕。ハナは、近所迷惑になるといけないので、ベランダに出てくる。「聞いてくれ。誤解だったんだ」。「誤解? よく言えるわね。ノアにあんなことを言って。病気? 死ぬ? 10歳の子が、受け入れられると思ったの?」。「飲むのをやめれば、15-20%のチャンスで生き残る。そんなオッズに賭けろと言うのか?」。フォシュタは謝ろうともしない。だから、ハナの言葉も厳しい。「考えてるのは自分のことだけ。地獄に落ちるがいい」。フォシュタは、ハナを呼び戻す。「私は書けていない。月曜になっても、ホテル代は払えない。君のボスが気付く前に、私のせいだと話してくれないか?」。「あなたのせいでクビになったのよ!」。「それは、私のせいじゃない。君にはノアがいるから、あそこでは働けない」。ハナは「何て奴!」と怒り心頭。ノアは、ベランダに出てくると、「もう、行ってよ〔Du må gå nå〕」と最後通牒を言い渡す(1枚目の写真)。フォシュタが、そのままホテルに行くと、待っていたのはドアマン。「いいですか? 申し訳ありませんが、出ていって頂きます。勝手ながら、荷物はそこにまとめて置いてあります」。そして、意外な言葉。「大酒飲みから大酒飲みへ。私は、13年2ヶ月と25日、しらふです。遅くはありません」(2枚目の写真)。しかし、フォシュタにとっては、『VEKT』に匹敵する傑作を書くというチャンスが潰えた悲しみの方が大きい。一方、ハナのアパートでは、ノアが母と一緒に居間のソファに座っている。ノアは、「僕さえSFOに行けばいいんだ。だけど薬は、なしだよ」と言う(3枚目の写真)。「ホントにそれでいいの」。ノアは頷き、母はノアを抱きしめる。

フォシュタは、タクシーに乗り自宅マンション(?)に行く。玄関のドアには封印テープが貼ってあり、フォシュタ宛の警察の封筒も貼り付けてある(1枚目の写真、矢印は警察の封筒)。封印を破って中に入ったフォシュタは、窓から、オスロの夜景をずっと見ている。朝になり、窓からは海が見える〔オスロは内陸に深く入り込んだ湾に面している〕。しばらく考えたフォシュタは、ジャガーを売って現金を手に入れる(2枚目の写真)。そして、郵便局に行くと、封筒に宛名を書く。服装はすごくラフ。ハナは、土産物屋で仕事をみつけ、ノアがSFOから帰宅して、メールボックスを開けると、中にはフォシュタからの封筒が入っていた(3枚目の写真、矢印)。部屋に行ったノアが封筒を開けると、中には専用のきれいな箱に入ったカフスボタンが入っている。青年に渡そうとして拒まれたものだ。ノアに、品物の用途が分かったとは思えない〔そういう表情〕。

フォシュタが向かった先は、アルコール依存症患者の回復支援施設(1枚目の写真)。狭い個室で禁断症状に苦しんだ後は、平静を取り戻したように見える。そして、グループ・エンカウンターに強制参加させられる(2枚目の写真)。フォシュタの番になると、最初は、「パス」と逃げる。それが許されないと、いつもの生意気な口調が甦る。「私には、君らと分け合うような『泣き言』はない。正直言って、こんな話を、聞かされるのは もううんざりだ。私は飲酒をやめ、薬を飲み、言われたことは全部やってる。だが、この下らん会話だけは無駄だ。誰の役にも立っとらん。少なくとも、私にはな」。カウンセラーは、「自分について話すのを恐れる人が、怒りの反応を示すのは、正常なことです」と発言する。「恐れてなどいない」。「証明しなさい」。フォシュタは何も言わない。「なぜ、ここに来る気になったのです?」。「分からない。良くなりたかった」。「説明してもらえますか?」。「友だちができたから」。そして、「まんこ」と言う。フォシュタが談話室に1人で孤独に座り、パソコンをつけると、着信音がする。何ごとかと思い、モニターに顔を近づけると(3枚目の写真)、画面の右下に、小さな枠ができ、英語で、「チックボーイからの新しいメッセージ/アクセル・フォシュタ・オンライン」と表示され、その下の枠の中に、「Ticboy: Hei」と1語だけ書かれている。それを見たフォシュタは笑顔になって声を漏らすと、しばらく考えて、数文字打ち込む〔何と書いたのかは分からない〕。すると、すぐに着信音が聞こえ、映画はそこで終わる。ノアは、自分から率先してフォシュタの友達になることを選んだ。フォシュタは健康を回復し、作家として立ち直れるかもしれない。

H の先頭に戻る く の先頭に戻る

ノルウェー の先頭に戻る 2010年代後半 の先頭に戻る